In questa intervista a Nicola Negri, fatta da Filippo Barbera e Marianna Filandri, emerge un’intreccio di motivi, di vita e familiari, professionali e politici che concorrono a costruire il percorso accademico e le passioni sociologiche dell’autore. All’influenza della prima formazione politica e al vivace modo intellettuale torinese del periodo si legano le amicizie con altri giovani studenti (futuri sociologi) e il fermento del ’68. Il tutto porterà ad una curiosità per la disciplina che, come emerge bene nell’intervista, non si fermerà in tutta la carriera di Nicola Negri, approfondendo aspetti teorici e nuove metodologie di ricerca. L’intervista si chiude con degli utili consigli per i giovani sociologi, in un panorama profondamente cambiato per la disciplina, in cui bisogna sopratutto “trovare delle buone idee nelle scienze sociali”.

Cosa ha influito nella tua scelta di iscriverti alla università e in particolare a Scienze Politiche?

Credo che la mia famiglia – mio padre era medico condotto in un paese vicino a Ivrea – c’entri con il fatto che non riesco a ricordare un momento della mia infanzia e adolescenza in cui non abbia pensato che avrei “continuato gli studi fino alla laurea”. Certamente nei miei confronti c’erano aspettative di conservazione dello status familiare. Però genitori e parenti mi avevano anche instillato l’idea che un elevato livello di istruzione costituisse la base di quella che oggi chiamerei “vita buona”: la realizzazione in un lavoro che si ama, una socialità ricca e anche divertente. Perciò per me “fare l’Università” era la anche via maestra per costruirmi questa base che si ripagava da sola. Per quanto riguarda la scelta di Scienze Politiche c’è da dire che ho incominciato presto a fare “politica” anche se questa esperienza non è stata determinante nella scelta della facoltà. Ad un certo punto nel liceo mi ritrovo a militare fra i giovani del partito liberale. Vengo lodato per il mio attivismo e trattato come una “promessa” ma ho ideali “gobettiani” e ci vuole poco tempo per non sentirmi in sintonia con le posizioni dei liberali di allora. Così chiudo con questa esperienza di militante. La circostanza determinante del mio orientamento non tanto a iscrivermi a una facoltà di scienze politiche quanto proprio studiare sociologia è stata un’altra. Si è trattato del clima culturale diffuso dalla Olivetti nel Canavese orgoglioso per le capacità di innovazione tecnologica (la divisumma, la mitica “101”) ma anche caratterizzato dalla presenza di figure come Paolo Volponi. Mi colpiva che l’autore della critica della fabbrica espressa nel Memoriale fosse un “olivettiano”, con incarichi di consulenza e direzione. C’era una distanza fra questo clima aziendale che valorizzava visioni del mondo come quella di Volponi (e non solo) e quello teso sfociato nei fatti di Piazza Statuto. Inoltre nel Canavese dei primi anni ’60 potevo toccare con mano come questa distanza culturale si materializzasse nel territorio, traducendosi in progettazioni urbanistiche, agevolazioni per gli operai-contadini, attività della biblioteca aziendale e del connesso centro culturale, ecc. In questo contesto, sapevo dai miei amici “universitari” che dentro l’Olivetti c’era anche un centro di ricerche sociologiche e studi organizzativi di cui era responsabile Luciano Gallino. Mi entusiasmava che una nuova disciplina come la sociologia, che sembrava in grado di fornire spiegazioni “scientifiche” del funzionamento della società (i miei amici universitari mi dicevano che negli Stati Uniti si stava introducendo in questa nuova scienza perfino la matematica!) si sviluppasse all’interno di una azienda che cercava di integrare tecnologia con cultura, estetica del paesaggio, tradizioni contadine. Così, grazie alla Olivetti, ho orientato il mio interesse di studio verso la sociologia. Ma il clima olivettiano ha anche contribuito a configurarlo in un certo modo, dandomi una postura direi da “ingegnere” (più che da critico o politico) verso la disciplina che non ho più perso. Infatti la sociologia si sviluppava a Ivrea sotto l’impulso di una impresa: erano quindi “problematiche” interne a una “pratica” che orientavano – come nel caso della ingegneria – la ricerca in questo nuovo campo di studi.

Allora, perché dato questo tuo interesse per la sociologia hai scelto Scienze Politiche? E come è stata la tua esperienza universitaria?

Fra i vari posti in cui si insegnava sociologia in Italia c’era, nella vicina Torino, il corso di laurea in Scienze Politiche della facoltà di Giurisprudenza. A questo corso, nato da poco, era iscritto un mio amico, ex-studente modello “del classico” che me lo decantava per gli insegnanti e l’atmosfera. Mi iscrivo così a Torino dove vado a vivere facendo felice mia madre, torinese da generazioni, per questo ritorno di qualcuno della famiglia nella “sua” città. Mi ambiento subito bene, il numero delle matricole è piccolo, presto ci conosciamo tutti e il corso è esattamente come mi era stato descritto. Seguo l’invito rivolto da Alessandro Passerin d’Entreves alle matricole di bazzicare l’Istituto Gioele Solari per “sfogliare le riviste”; partecipo ai seminari organizzati da Bobbio frequentati anche da vari docenti fra cui quelli di Sociologia. Comincio così a conoscere il gruppo dei giovani docenti sociologi e degli studenti anziani: Carlo Marletti (con cui avevo già sostenuto un colloquio di orientamento), Giuseppe Bonazzi, Riccardo Taglioli, Massimo Follis, Lorenzo Fischer, Paolo Almondo e altri ancora. Con loro nascono rapporti di amicizia e in particolare Almondo e Follis cominciano a indicarmi libri e articoli per costruirmi le basi di una formazione sociologica. Il primo anno frequento subito il corso di sociologia tenuto da Barbano ma, in parallelo, seguo anche quello di Gallino a Magistero. Il confronto fra i due corsi è per me estremamente formativo. Così i primi anni della università si svolgono su un doppio binario. Il primo è quello del piano di studi ufficiale, in cui prevalgono i diritti e le economie, che seguo a tappe forzate per arrivare presto alla tesi, ovvero a quello che mi dicevano essere il clou del corso di studi. In parallelo c’è il binario informale degli studi personali sui classici: Parsons, Merton, Pareto, Michels, Durkheim, tentativi su Weber e le connesse discussioni con gli (sempre più) amici di Scienze Politiche. Il tutto allora non era mirato a un ingresso nella università. Volevo impadronirmi di una “scienza di avanguardia” come la sociologia che mi interessava, essendo sicuro che poi l’avrei spesa in qualche modo: in qualche azienda? in qualche ente locale? in uffici studi? nel giornalismo? Come sapere da travasare nell’insegnamento (di filosofia?) nelle scuole superiori? In fin dei conti appartenevo ad una generazione felice per la quale l’università apriva tante porte.

Negli anni in cui sei iscritto alla Università scoppia anche il ’68. Come lo hai vissuto?

Il ’68 interrompe questo mio modo di fare l’Università. Partecipo con intensità al “movimento” fin dall’inizio e poi, dal ’69, alle vicende della sinistra extraparlamentare (Lotta continua). Al centro ci sono gli operai e, al centro di questi, quelli della Fiat, ma io mi impegno molto anche in aree di intervento, spesso considerate secondarie dalle ali più “operaiste” del extraparlamentarismo, ma per me invece importanti: gli incontri con impiegati e tecnici pubblici e privati, la denuncia insieme ai medici basagliani del trattamento dei pazienti a Collegno, il lavoro nelle periferie alle Vallette o in via Artom con le donne e con i ragazzi (comprese le “bande” che ci facevano i dispetti), gli incontri con le assistenti sociali “rosse”, i preti operai, etc.. Inoltre sono molto impegnato a travasare tutto questo fermento nelle scuole e nella università. Così i miei studi universitari subiscono un notevole rallentamento. E’ vero che avevo quasi completato gli esami – nel frattempo era nata la facoltà di Scienze Politiche a cui ero passato come quasi tutti i miei compagni di corso – e Filippo Barbano aveva già accettato la mia proposta di tesi. Ma proprio su questa, che doveva essere il culmine del mio investimento formativo, lavoro molto poco e in modo discontinuo. Così finisco fuori corso. Riprendo sistematicamente la tesi solo nel ’71, quando, in crisi per la direzione che stava prendendo l’extra-parlamentarismo fra frazionismo dei gruppetti e far west dei “servizi d’ordine”, per la seconda volta nella mia vita mi ritiro dalla militanza politica. Spinto dalla voglia di tagliare i ponti con una esperienza che per più di tre anni era stata totalizzante, lascio Torino, rientro a Ivrea dove cerco di mantenermi facendo il supplente nelle scuole inferiori e riesco a finire la tesi. Solo alla fine degli anni ’70, quando già sono più o meno inserito nella Università, ritorno a Torino dove conosco Lidia, con la quale vivo da quarant’anni, che ha condiviso i sacrifici imposti dalla mia carriera, aiutato nelle mie difficoltà matematiche, riletto i miei lavori proteggendoli dai disastri provocati dalla mia cronica distrazione. Da Torino non mi sono poi più spostato se non per seminari e convegni, a parte un periodo un po’ più lungo di studio alla fine degli anni ’90 su invito di Sciences Po, a Parigi. Lì frequento l’Observatoire sociologique du changement dove lavoravano Marco Oberti e Serge Paugam con i quali avevo collaborato in precedenza.

Come entri all’Università?

Fra il ‘67 e il ‘71 la militanza non interrompe lo studio personale. Anzi le riflessioni ai suoi margini mi portano a leggere molto: Althusser, Balibar. Della Volpe, Colletti, Cacciari, Habermas, Poulantzas, Bourdieu, Passeron ma anche Touraine, Crozier, i contributi di Panzieri su Quaderni Rossi, tutto quello che trovavo sul rapporto marxismo e sociologia, etc. Alla base di questo studio c’erano due ipotesi legate alla mia esperienza politica. La prima era che ci fosse una scollatura fra i “movimenti” e le critiche del capitalismo derivate dal “marxismo” (più o meno strutturalista, fenomenologico, neo-positivista, ortodosso). La conseguenza era che il c.d. marxismo stava scivolando lungo una deriva sempre più astratta che allora definivo “metodologismo”, mentre i movimenti non riuscivano a coagulare interessi compositi e consensi sul territorio. La seconda idea era che per superare la sconnessione occorreva (anche) sviluppare la ricerca empirica sociologica, applicando i suoi attrezzi in particolare alla analisi delle “strategie riproduttive”. In queste strategie, che nei miei lavori ho indicato in diversi modi (per es. strategie di vita, di autovalorizzazione, di capacitazione) includevo la varietà delle azioni individuali, familiari e collettive attraverso cui i lavoratori dei piani inferiori della stratificazione sociale cercavano non solo di rendere la loro sussistenza più sicura e florida ma anche di guadagnare maggior libertà di perseguire fini dotati di senso, quella che ora definirei libertà di agency. E’ nella tesi con Barbano, che sviluppo queste ipotesi. Discussa con successo la tesi, Norberto Bobbio correlatore, Barbano mi invita, quando vado a salutarlo, a sviluppare ulteriormente questi argomenti in un libro. Mi metto così a lavorare per trasformare la tesi in un libro. Un periodo tutto sommato equilibrato, compreso un certo isolamento (dopo tanto collettivo): sto ancora a Ivrea, continuo a fare supplenze alle medie, posso studiare molto, ho un figlio piccolo, vado in montagna [1].  Il relativo isolamento si interrompe soltanto con le visite a Barbano per aggiornarlo sul mio lavoro. Sono questi incontri a smuovere le cose. Spesso quando ci vediamo, oltre a parlare del libro, Barbano mi porta su una vasta gamma di argomenti collaterali: lo “stato di salute” della sociologia ma anche il rapporto per es. fra sociologia, storia ed ermeneutica e poi ancora il Merton di sociologia della scienza, etc. E attraverso queste conversazioni mentre cresce la sua influenza su di me, cresce la sua considerazione nei miei confronti, tant’è che dopo qualche mese mi parla, senza impegno, della prospettiva di una borsa di studio ministeriale. Inoltre, in relazione agli argomenti della mia tesi–libro, mi propone di svolgere una ricerca sulle fonti “grigie” – così le chiamavamo – della sociologia: cioè sui contenuti di rilevanza sociologica presenti nella massa di scritti non sociologici di denuncia o analisi di problematiche sociali prodotti in quegli anni (rapporto fabbrica/società, trasformazioni del lavoro, classi, giovani, donne, psichiatria e società, città, partecipazione, etc.). Il compenso è basso ma accetto la proposta e lascio la supplenza alle medie. Però la borsa ministeriale evapora: infatti arriva ma non per i sociologi. Sarei in serie difficoltà se Bobbio non mi facesse avere una borsa di sei mesi dall’Istituto Gioele Solari. Posso così concentrarmi con più tranquillità sul libro anche perché Barbano recluta un aiuto per la schedatura dei materiali della ricerca sulle “fonti grigie”, alleggerendo il mio impegno. Poi finalmente riesco a ottenere la successiva borsa ministeriale: così “entro nella Università”, mi danno una scrivania e il rapporto con Barbano si consolida. Si consolida anche il mio ingresso alla Università perché la borsa ministeriale grazie a una riforma viene convertita in un contratto quadriennale che verrà rinnovato più volte. Intanto subentrano altri nella ricerca sulle fonti grigie e per un certo periodo posso dedicarmi quasi a tempo pieno al famoso libro tratto dalla tesi di laurea, anche se dati i miei fabbisogni familiari, devo a un certo punto ricorrere ad attività integrative fra le quali l’insegnamento nelle scuole di servizio sociale. Ma anche in questo caso sono fortunato. L’impegno in queste scuole diventerà una attività più che ventennale per me molto significativa che gioverà anche alla mia ricerca. Inoltre, la posizione di contrattista si rileva un canale per stabilizzare il mio rapporto con l’università, dandomi titolo per passare alla posizione di ricercatore con un semplice giudizio di idoneità.

Il relativo isolamento si interrompe soltanto con le visite a Barbano per aggiornarlo sul mio lavoro. Sono questi incontri a smuovere le cose. Spesso quando ci vediamo, oltre a parlare del libro, Barbano mi porta su una vasta gamma di argomenti collaterali: lo “stato di salute” della sociologia ma anche il rapporto per es. fra sociologia, storia ed ermeneutica e poi ancora il Merton di sociologia della scienza, etc. E attraverso queste conversazioni mentre cresce la sua influenza su di me, cresce la sua considerazione nei miei confronti, tant’è che dopo qualche mese mi parla, senza impegno, della prospettiva di una borsa di studio ministeriale. Inoltre, in relazione agli argomenti della mia tesi–libro, mi propone di svolgere una ricerca sulle fonti “grigie” – così le chiamavamo – della sociologia: cioè sui contenuti di rilevanza sociologica presenti nella massa di scritti non sociologici di denuncia o analisi di problematiche sociali prodotti in quegli anni (rapporto fabbrica/società, trasformazioni del lavoro, classi, giovani, donne, psichiatria e società, città, partecipazione, etc.). Il compenso è basso ma accetto la proposta e lascio la supplenza alle medie. Però la borsa ministeriale evapora: infatti arriva ma non per i sociologi. Sarei in serie difficoltà se Bobbio non mi facesse avere una borsa di sei mesi dall’Istituto Gioele Solari. Posso così concentrarmi con più tranquillità sul libro anche perché Barbano recluta un aiuto per la schedatura dei materiali della ricerca sulle “fonti grigie”, alleggerendo il mio impegno. Poi finalmente riesco a ottenere la successiva borsa ministeriale: così “entro nella Università”, mi danno una scrivania e il rapporto con Barbano si consolida. Si consolida anche il mio ingresso alla Università perché la borsa ministeriale grazie a una riforma viene convertita in un contratto quadriennale che verrà rinnovato più volte. Intanto subentrano altri nella ricerca sulle fonti grigie e per un certo periodo posso dedicarmi quasi a tempo pieno al famoso libro tratto dalla tesi di laurea, anche se dati i miei fabbisogni familiari, devo a un certo punto ricorrere ad attività integrative fra le quali l’insegnamento nelle scuole di servizio sociale. Ma anche in questo caso sono fortunato. L’impegno in queste scuole diventerà una attività più che ventennale per me molto significativa che gioverà anche alla mia ricerca. Inoltre, la posizione di contrattista si rileva un canale per stabilizzare il mio rapporto con l’università, dandomi titolo per passare alla posizione di ricercatore con un semplice giudizio di idoneità.

E il libro? Qual è fra quelli che hai pubblicato?

Nell’affinamento  teorico delle tesi in vista del libro mi si chiariscono le idee. Devo molto, a riguardo, alle lezioni e seminari di Claudio Napoleoni che in quegli anni era arrivato a Torino. Tuttavia non arriverò mai a pubblicare “Il Libro”. Anzi, verso la metà degli anni ‘70 abbandono bruscamente l’obbiettivo e solo una decina di anni dopo travaso una modesta parte dei manoscritti nel volume L’analisi delle formazioni sociali: problemi e fonti e percorsi di ricerca (Torino, Tirrenia-Stampatori 1984) seguendo però

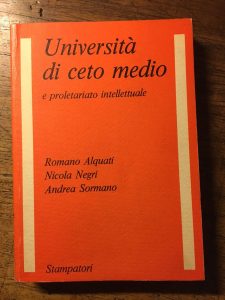

teorico delle tesi in vista del libro mi si chiariscono le idee. Devo molto, a riguardo, alle lezioni e seminari di Claudio Napoleoni che in quegli anni era arrivato a Torino. Tuttavia non arriverò mai a pubblicare “Il Libro”. Anzi, verso la metà degli anni ‘70 abbandono bruscamente l’obbiettivo e solo una decina di anni dopo travaso una modesta parte dei manoscritti nel volume L’analisi delle formazioni sociali: problemi e fonti e percorsi di ricerca (Torino, Tirrenia-Stampatori 1984) seguendo però  un percorso analitico diverso da quello originario. A farmi cambiare programma è l’invito di Follis e Almondo a partecipare al “Primo Censimento degli Studenti di Scienze Politiche”. All’inizio accolgo l’invito per ragioni strumentali. Infatti, malgrado la rilevanza teorica che nella mia riflessione aveva la ricerca empirica, la mia esperienza “sul campo” era ancora poca. Il censimento mi dava l’occasione di partecipare ad una grande survey e di cimentarmi con il trattamento informatico dei dati. Vengo così assorbito, come tutta l’équipe, nella “bassa cucina” della predisposizione dei dati che, lavorando in un centro di calcolo con le schede perforate, era molto time consuming. Ma tutte le fasi del censimento sono anche accompagnate da discussioni talvolta accese sul significato di una facoltà che in poco tempo era diventata di massa. E’ nel corso di queste discussioni che mi rendo conto che il “censimento studenti” è proprio una di quelle ricerche sulle strategie riproduttive sulla cui rilevanza avevo riflettuto così a lungo negli anni precedenti. I processi di massificazione della facoltà Scienze Politiche che la rendevano così diversa da quella specie di humboldtiano “salotto scientifico” cui mi ero iscritto io, scaturiva infatti da progetti di emancipazione (fuga dal lavoro manuale, mobilità sociale) di giovani (talvolta loro stessi lavoratori) provenienti dalle classi medio-inferiori che fino a qualche anno prima si sarebbero fermati al diploma se non all’obbligo. Con questa interpretazione in mente scrivo con Romano Alquati e Andrea Sormano Università di ceto medio e proletariato intellettuale (Torino, Stampatori 1978) questo è il mio primo libro. Con Sormano lavoriamo per parecchio tempo a quattro mani, ragionando sulla nostra parte parola per parola. Ed è di nuovo attraverso questo intenso confronto che realizzo quanto le mie stesse riflessioni degli anni precedenti, sconnesse da sistematiche analisi empiriche, si stessero sperdendo nei meandri del “metodologismo”. Segue un massiccio impegno in una serie di lavori empirici che nella mia testa restano fra loro connessi dal tema delle strategie riproduttive in contesti industriali in trasformazione e crisi. Alla fine degli anni ’70 fra le prime ricerche di questa serie c’è una survey sulla qualità della vita a Torino, nell’ambito del Progetto Torino promosso dalla amministrazione Novelli e diretto da Guido Martinotti, i cui risultati sono nel volume La Città Difficile (Mila

un percorso analitico diverso da quello originario. A farmi cambiare programma è l’invito di Follis e Almondo a partecipare al “Primo Censimento degli Studenti di Scienze Politiche”. All’inizio accolgo l’invito per ragioni strumentali. Infatti, malgrado la rilevanza teorica che nella mia riflessione aveva la ricerca empirica, la mia esperienza “sul campo” era ancora poca. Il censimento mi dava l’occasione di partecipare ad una grande survey e di cimentarmi con il trattamento informatico dei dati. Vengo così assorbito, come tutta l’équipe, nella “bassa cucina” della predisposizione dei dati che, lavorando in un centro di calcolo con le schede perforate, era molto time consuming. Ma tutte le fasi del censimento sono anche accompagnate da discussioni talvolta accese sul significato di una facoltà che in poco tempo era diventata di massa. E’ nel corso di queste discussioni che mi rendo conto che il “censimento studenti” è proprio una di quelle ricerche sulle strategie riproduttive sulla cui rilevanza avevo riflettuto così a lungo negli anni precedenti. I processi di massificazione della facoltà Scienze Politiche che la rendevano così diversa da quella specie di humboldtiano “salotto scientifico” cui mi ero iscritto io, scaturiva infatti da progetti di emancipazione (fuga dal lavoro manuale, mobilità sociale) di giovani (talvolta loro stessi lavoratori) provenienti dalle classi medio-inferiori che fino a qualche anno prima si sarebbero fermati al diploma se non all’obbligo. Con questa interpretazione in mente scrivo con Romano Alquati e Andrea Sormano Università di ceto medio e proletariato intellettuale (Torino, Stampatori 1978) questo è il mio primo libro. Con Sormano lavoriamo per parecchio tempo a quattro mani, ragionando sulla nostra parte parola per parola. Ed è di nuovo attraverso questo intenso confronto che realizzo quanto le mie stesse riflessioni degli anni precedenti, sconnesse da sistematiche analisi empiriche, si stessero sperdendo nei meandri del “metodologismo”. Segue un massiccio impegno in una serie di lavori empirici che nella mia testa restano fra loro connessi dal tema delle strategie riproduttive in contesti industriali in trasformazione e crisi. Alla fine degli anni ’70 fra le prime ricerche di questa serie c’è una survey sulla qualità della vita a Torino, nell’ambito del Progetto Torino promosso dalla amministrazione Novelli e diretto da Guido Martinotti, i cui risultati sono nel volume La Città Difficile (Mila no, Franco Angeli 1982). In questa occasione l

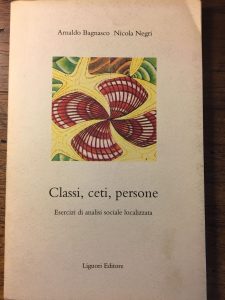

no, Franco Angeli 1982). In questa occasione l avoro con Ugo Colombino e Daniela del Boca reclutati da Martinotti anche per la loro conoscenza delle new home economics. Vedo così all’opera un frame analitico che seppure interamente basato sui presupposti della rational choice theory, è utilissimo nell’analisi delle strategie famigliari. Nel primo decennio del Duemila conclude (per ora) la serie di ricerche quella svolta nell’ambito del progetto sulla crisi del ceto medio diretto da Arnaldo Bagnasco uscita nel volume Restare di Ceto Medio (Bologna, Il Mulino 2010). a cui abbiamo lavorato tutti noi tre. In quest’ultima ricerca la vecchia problematica delle strategie di riproduzione si consolida anche a livello teorico. Per quanto mi riguarda a questo consolidamento ha contribuito in modo fondamentale la messa in forma che ben conoscete della categorie di classe e ceto da parte di Arnaldo Bagnasco. Ma sono stati altrettanto cruciali gli input che ho ricavato dall’intenso confronto con lui su molti snodi teorici a lato delle nostre distinte ricerche (fracui per es. il rapporto macro-micro o i concetti di organizzazione sociale, regolazione, rete, capitale sociale e rituale). Questo confronto in parte si riflette nel comune volume Classi, ceti e persone (Napoli, Liguori 1994) ma era cominciato prima, praticamente dal suo arrivo a Torino, in occasione di altri lavori e si è prolungato con amicizia anche dopo [2].

avoro con Ugo Colombino e Daniela del Boca reclutati da Martinotti anche per la loro conoscenza delle new home economics. Vedo così all’opera un frame analitico che seppure interamente basato sui presupposti della rational choice theory, è utilissimo nell’analisi delle strategie famigliari. Nel primo decennio del Duemila conclude (per ora) la serie di ricerche quella svolta nell’ambito del progetto sulla crisi del ceto medio diretto da Arnaldo Bagnasco uscita nel volume Restare di Ceto Medio (Bologna, Il Mulino 2010). a cui abbiamo lavorato tutti noi tre. In quest’ultima ricerca la vecchia problematica delle strategie di riproduzione si consolida anche a livello teorico. Per quanto mi riguarda a questo consolidamento ha contribuito in modo fondamentale la messa in forma che ben conoscete della categorie di classe e ceto da parte di Arnaldo Bagnasco. Ma sono stati altrettanto cruciali gli input che ho ricavato dall’intenso confronto con lui su molti snodi teorici a lato delle nostre distinte ricerche (fracui per es. il rapporto macro-micro o i concetti di organizzazione sociale, regolazione, rete, capitale sociale e rituale). Questo confronto in parte si riflette nel comune volume Classi, ceti e persone (Napoli, Liguori 1994) ma era cominciato prima, praticamente dal suo arrivo a Torino, in occasione di altri lavori e si è prolungato con amicizia anche dopo [2].

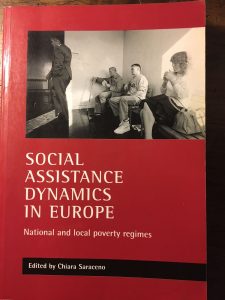

Ma per lo sviluppo della problematica delle strategie riproduttive, mi sono avvalso anche molto dei contributi di Chiara Saraceno, a partire da quelli sul concetto di corso di vita. Indispensabili mi sono diventate le competenze di analisi longitudinale che ho avuto occasione di acquisire nel corso di ricerche nazionali e internazionali da lei dirette sulla povertà e le relative politiche, i cui risultati sono raccolti in varie pubblicazioni come, per es. Corsi di vita, povertà e vulnerabiltà sociale (Milano, Guerini 2003) a cura mia e di Nicoletta Bosco e Social Assistance Dynamics in Europe a cura di Saraceno stessa (Bristol, The Policy Press 2002), poi tradotto dal Mulino.

Hai appena richiamato i tuoi studi sulla povertà. Come arrivi a lavorare su questo problema in collaborazione con Saraceno?

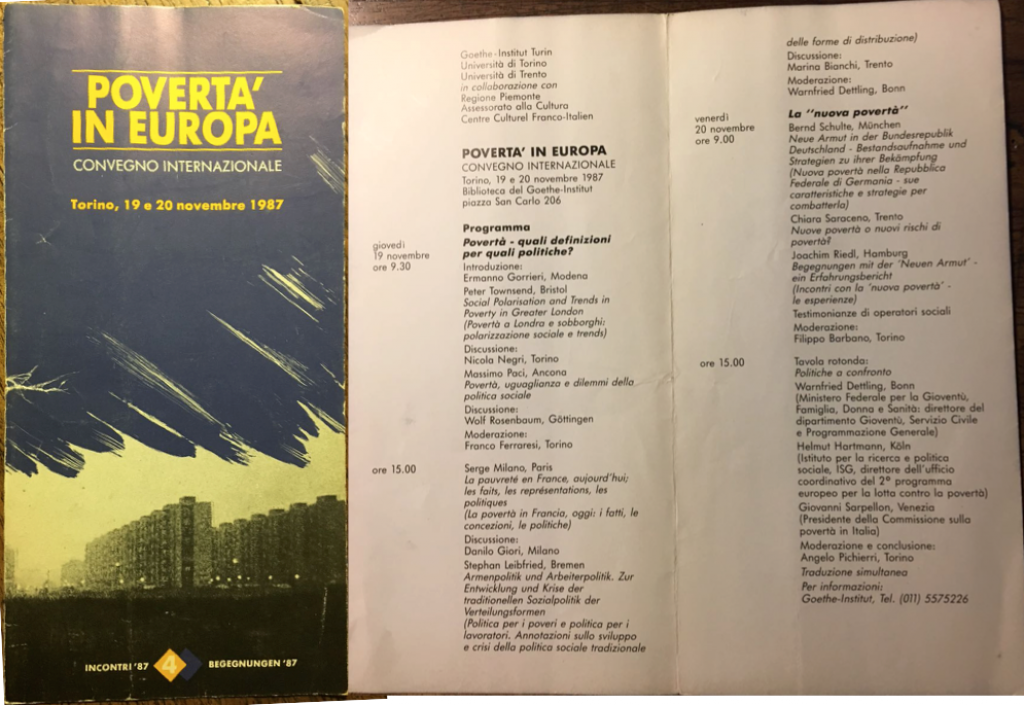

Un po’ conta il caso. Nei primi anni ’80, nel proseguimento del progetto Torino, sempre sotto la direzione di Martinotti, lavoro (con Guido Ortona e Walter Santagata) a una ricerca sulla diversa esposizione alla inflazione delle famiglie Torinesi. Tema che si collegava perfettamente con la problematica dei vincoli e delle risorse delle strategie riproduttive. Nel corso di questa ricerca mi familiarizzo con la letteratura sulla analisi dei redditi e dei consumi, sulla legge di Engel, sulle scale di equivalenze, ovvero su questioni teoriche-metodologiche rilevanti anche per l’analisi della povertà. Così nel 1987, quando il Goethe Institut, promuove un convegno su tema “Povertà in Europa” vengo reclutato da Saraceno che del convegno ha la consulenza scientifica e che, abitando a Trento, cerca un supporto organizzativo a Torino che non sia digiuno della materia. Tra la guida scientifica di Saraceno e il supporto del Goethe il convegno riesce molto bene (foto 10 locandina) e mi consente di conoscere studiosi sulla povertà come Peter Townsend e Stephan Libfried.

Il tema della povertà nel suo intreccio con quello della esclusione sociale è coinvolgente. Inoltre, curando gli atti del convegno che Saraceno mi affida, mi accorgo che sto guardando le dinamiche cui mi ero interessato fino ad allora da un’altra angolazione, con tutti i vantaggi cognitivi dei cambiamenti di prospettiva.  L’analisi ora verte su situazioni così prive di risorse economiche, sociali e di accesso ai diritti da impedire alle persone di perseguire qualsiasi strategia riproduttiva. Il fatto che si tratti di situazioni opposte a quelle delle strategie riproduttive non toglie che l’impalcatura analitica della loro studio sia simile. Entrambe le prospettive richiedevano per es. di sviluppare l’analisi micro delle condizioni da cui dipendono capacità o incapacità di accesso ai vari canali di allocazione dei beni e dei servizi, nonché l’osservazione longitudinale dei processi. Anzi, ho già accennato al fatto che è attraverso gli studi sulla povertà che mi avvicino alle tecniche della event history analysis. La problematica della povertà mi porta poi sul vastissimo terreno delle politiche sociali. Collaboro con Saraceno per anni nell’osservatorio europeo di politiche sociali, e con lei scrivo nel 1996 un libro sul sistema di politiche in cui in Italia si collocava la lotta (o non lotta) alla povertà. Infine sul terreno dell’analisi della povertà incontro nuove prospettive teoriche che articolano ulteriormente il tema delle strategie riproduttive. Per es. quelle aperte dai concetti di capacità e funzionamento di Sen. Oppure quella della teoria del riconoscimento e della reidentificazione di Alessandro Pizzorno con il quale ho diverse occasioni di dialogo a partire dalla discussione del suo contributo al convegno sulle immagini dell’attore sociale organizzato da Loredana Sciolla e Luca Ricolfi nel 1986.

L’analisi ora verte su situazioni così prive di risorse economiche, sociali e di accesso ai diritti da impedire alle persone di perseguire qualsiasi strategia riproduttiva. Il fatto che si tratti di situazioni opposte a quelle delle strategie riproduttive non toglie che l’impalcatura analitica della loro studio sia simile. Entrambe le prospettive richiedevano per es. di sviluppare l’analisi micro delle condizioni da cui dipendono capacità o incapacità di accesso ai vari canali di allocazione dei beni e dei servizi, nonché l’osservazione longitudinale dei processi. Anzi, ho già accennato al fatto che è attraverso gli studi sulla povertà che mi avvicino alle tecniche della event history analysis. La problematica della povertà mi porta poi sul vastissimo terreno delle politiche sociali. Collaboro con Saraceno per anni nell’osservatorio europeo di politiche sociali, e con lei scrivo nel 1996 un libro sul sistema di politiche in cui in Italia si collocava la lotta (o non lotta) alla povertà. Infine sul terreno dell’analisi della povertà incontro nuove prospettive teoriche che articolano ulteriormente il tema delle strategie riproduttive. Per es. quelle aperte dai concetti di capacità e funzionamento di Sen. Oppure quella della teoria del riconoscimento e della reidentificazione di Alessandro Pizzorno con il quale ho diverse occasioni di dialogo a partire dalla discussione del suo contributo al convegno sulle immagini dell’attore sociale organizzato da Loredana Sciolla e Luca Ricolfi nel 1986.

Ma prima c’era Sen e Pizzorno o la teoria di Gallino su sopravvivenza, persistenza e replicazione che più volte richiami nei tuoi lavori?

Studiare e discutere la teoria dell’attore di Gallino mi ha fornito un importante sfondo teorico per affrontare i temi delle strategie riproduttive e dei processi di impoverimento nella esclusione sociale. Infatti queste problematiche chiamavano in causa aspetti motivazionali, relazionali e temporali dei comportamenti individuali e collettivi non riducibili a quelle teorie che Granovetter ha significativamente definito ipo-socializzate dell’homo oeconomicus, comprese le versioni pur utili, come prima dicevo, della new home economics. Per apprezzare i contributi di Gallino su questo piano sono state per me significative le lunghe discussioni con Loredana Sciolla e Luca Ricolfi sfociate nella proposta del convegno “Complessità sociale e identità” del 1982, in cui Gallino ha presentato un importante contributo. Soprattutto è stato cruciale l’invito di Gallino a partecipare a un gruppo di discussione in cui presentava l’architettura del modello di attore artificiale EGO, basato appunto sullo c.d schema SPR: sopravvivenza, persistenza e replicazione. Un’esperienza per me rilevante da diversi punti di vista. Da un punto di vista, diciamo, meta-teorico perché, in quell’occasione, ho avuto la sensazione di essere di fronte a uno stile di lavoro in cui la sensibilità direi quasi artistico-letteraria per l’intreccio delle dinamiche interne dei soggetti veniva plasmata da una marcatissima fedeltà al rigore scientifico. Più tardi, già sciolto questo gruppo, questa impressione personale ha trovato conferma in un passaggio della introduzione di Gallino al libro Corpi in Azione (Torino, Rosenberg&Sellier 1995) curato da Paola Borgna. In quel passaggio Gallino raccontava come alla base del suo impegno sulla teoria dell’attore vi fosse una insoddisfazione per la mancanza di spessore delle diffuse rappresentazioni sociologiche delle azioni umane, radicata nella accanita frequentazione giovanile della letteratura otto-novecentesca. Dal punto di vista dei contenuti le discussioni sulla costruzione di EGO hanno cominciato a mostrarmi quanta strada poteva essere fatta con l’informatica oltre i clean model della RCT (rational choice theory), per dar conto della complessità interna dell’attore, rendendomi fiducioso circa le possibilità offerte alla sociologia dai modelli per agenti. Più in generale, il riferimento allo schema SPR mi ha aiutato a tenere in ordine, nella mia “cassetta”, una varietà di attrezzi che andavo mutuando via via da altri autori: dai già citati Pizzorno e Sen (così rispondo alla vostra domanda) a Jon Elster. Vale che si è trattato di riferimenti molto liberi alla teoria dell’attore di Gallino, che ritengo discutibili alcuni risvolti di tale teoria e che essa non ha risolto tutti i problemi che ho incontrato nella ricerca. Non sarei riuscito a concepire la rilevanza per le strategie riproduttive e i processi di esclusione delle varie forme di radicamento sociale, strutturale e temporale di motivi, aspettative e comportamenti senza la già richiamata ottica della event history analysis, senza Granovetter, senza la network analysis. E a quest’ultimo riguardo il mio maggior creditore è Massimo Follis che, oltre ad avere sottolineato l’importanza di Granovetter fin dai tempi della Forza dei legami deboli e Getting a Job, ha diffuso con un costante e pluridecennale lavoro di battipista – per il quale provo molta gratitudine – teorie, metodi e modelli altamente formalizzati per l’analisi delle dinamiche delle strutture sociali e dei loro effetti fra cui le applicazioni più avanzate della network analysis.

La sociologia economica, AIS-ELO?

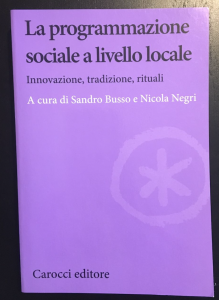

Sedendomi, da buon “ingegnere”, a diversi tavoli per piani strategici o di zona, indicatori sociali o sistemi informativi per le politiche, programmazione socio- sanitaria, lotta alla povertà e esclusione, sono diventato progressivamente diffidente nei confronti delle retoriche stereotipate sulla importazione delle “migliori pratiche” diffuse nei policy network europei e imitate a livello locale da attori impegnati nella acquisizione dei fondi UE. L’insoddisfazione è cresciuta anche nei confronti di riflessioni sulle policies prevalentemente centrate sulla analisi dei quadri legislativi delle politiche sociali, previdenziali e del lavoro. Mentre dico questo ribadisco l’importanza della conoscenza dettagliata sia della legislazione sia di esempi di pratiche riuscite nei vari campi delle politiche. Tant’è che – come dicevo –mi sono impegnato a lungo nella ricerca sulla legislazione sociale e del lavoro, collaborando con Saraceno all’osservatorio europeo cui ho già fatto cenno. Tuttavia occorre anche articolare ipotesi e sviluppare analisi sui giochi di forza/potere/autorità fra attori collettivi attraverso cui la cultura, le teorie economiche dominanti, le concezioni dello sviluppo e gli altri aspetti dei contesti socio-economici- istituzionali si traducono in leggi. A questo fine, mi sembra indiscutibile la ricchezza dei contributi dati dalla sociologia economica grazie agli strumenti messi a disposizione dagli approcci neo-istituzionalisti e della new political economy. Inoltre credo che l’applicazione di tali strumenti sia utile anche a valle della legislazione per capirne le problematiche di implementazione. Per es. ho potuto sperimentare questa utilità nelle analisi sulle esperienze dei piani di zona in Piemonte in parte raccolte nel libro La programmazione sociale a livello locale curato con Sandro Busso (Roma, Carocci 2012).  Infine accennavo prima al mio scetticismo verso le narrazioni sulle “migliori pratiche”. Ora, credo che strumenti come quelli del neo-istituzionalismo sociologico di Powell e Di Maggio diano più spessore teorico a questo scetticismo mostrando come tali narrazioni possano essere condizionate da esigenze di adattamento alle regole dei finanziamenti europei e alle pressioni normative dell’ “EU consensus”. Al di là del terreno delle politiche sociali anche le mie riflessioni su povertà ed esclusione oppure sulle strategie riproduttive devono ovviamente molto ai contributi della sociologia economica sul mercato del lavoro e sulle crisi economiche e dei sistemi di protezione sociale. Nondimeno per ricostruire le condizioni micro delle strategie riproduttive o dei percorsi di impoverimento, ovvero delle capacità o incapacità di accesso ai vari modi di ripartizione (regolati o no dal mercato) delle risorse, occorre aprire in modo radicale il confine fra sfera economica e fattori extra economici. Anche le transazioni di mercato (come tutte le altre) sono costituite infatti da componenti economiche e sociali. Occorre perciò lavorare sulla “interpenetrazione” di economia e società. E’ però stata sottolineata – mi pare da Bagnasco – la prudenza con cui la sociologia economica si è inoltrata nel vasto e poco definito campo della analisi della “società”. Direi che è comprensibile che questa prudenza sia ancora più accentuata quando l’approfondimento dei nessi fra economia e società oltre a richiedere di considerare le varie forme di allocazione dei beni e i contesti istituzionali che consentono all’economia (di mercato) di regolarsi bene in quanto sfera autonoma, comporta anche l’analisi dell’interpenetrazione, potremmo dire la con-fusione, fra economia e società in tutte le transazioni (o assenza di transazioni), comprese quelle nel mercato. Data questa prudenza, l’analisi micro delle dinamiche della povertà, esclusione e strategie riproduttive mi sono sembrate, per un certo periodo, collocarsi ai margini (non all’esterno) della sociologia economica. Così nel trattare questi temi ho trovato in ambito AIS, accanto alla sezione AIS –ELO, una sponda nella sezione oggi chiamata “Vita quotidiana” del cui consiglio ho fatto parte un paio di volte. Tuttavia nel corso del tempo le cose sono cambiate. Da parecchi anni l’apertura radicale dei confini fra economia e società, ha trovato sempre più spazio nell’ambito della c.d. “nuova sociologia economica”. Alla svolta, come è noto, ha contribuito più di tutti Granovetter: dal suo famoso saggio del 1985 sul c.d. problema della embeddedness fino al suo recente volume Society and Economy del 2017. Sono d’accordo con Filippo e Ivan Pais, quando nella loro postfazione alla traduzione italiana del libro (Milano, EGEA 2017) sostengono che la sociologia economica italiana non ha ancora sfruttato a fondo l’occasione offerta dal pensiero di questo sociologo. Nondimeno, a livello internazionale si va cumulando un variegato complesso di contributi teorici e di ricerca sulla interpenetrazione fra economia e società che con Filippo, nel nostro manuale di sociologia economica Mercati, reti sociali, istituzioni (Bologna, il Mulino 2008), abbiamo indicato come “retorica della alternativa”. Nel frame teorico di tale retorica diventa agevole attrezzare nell’ambito della sociologia economica programmi di ricerca sulle condizioni micro delle strategie riproduttive e dei processi di impoverimento. Mi sono così sentito a mio agio, oltreché molto onorato, quando qualche anno fa sono stato eletto coordinatore della sezione ELO. Inoltre, oltre ai miei specifici interessi di ricerca, vedo con molto favore che entro SISEC trovino adeguata collocazione vari studi sull’interpenetrazione fra economia e società: da quelli sulle condizioni sociali della innovazione a quelli sulle modalità di emersione e diffusione delle convenzioni di qualità dei beni e del lavoro, sulla sharing economy, sulle reti che strutturano i mercati finanziari, etc. E ora che sono in pensione senza più impegni diretti nella ricerca empirica e posso applicarmi alla “teoria” come ai tempi in cui cercavo di tradurre la mia tesi in libro (ma per fortuna con minor ansia) direi che la direzione di studio da cui sono più preso riguarda lo sviluppo di alcuni nodi della retorica della alternativa, incrociando diversi approcci come quello di Harrison White, dell’ultimo Granovetter, di Randall Collins e più in generale della sociologia analitica con i suoi strumenti di formalizzazione (matematizzazione dei meccanismi Macro-micro-micro-Macro , network analysis, modelli ad agenti, etc…). Va in questa direzione il saggio Rituals as Mechanism scritto con Filippo per i volumi Theories and Social Mechanism in onore Mohamed Cherkaoui, curati da Gianluca Manzo (Oxford, The Bardwell Press 2015).

Infine accennavo prima al mio scetticismo verso le narrazioni sulle “migliori pratiche”. Ora, credo che strumenti come quelli del neo-istituzionalismo sociologico di Powell e Di Maggio diano più spessore teorico a questo scetticismo mostrando come tali narrazioni possano essere condizionate da esigenze di adattamento alle regole dei finanziamenti europei e alle pressioni normative dell’ “EU consensus”. Al di là del terreno delle politiche sociali anche le mie riflessioni su povertà ed esclusione oppure sulle strategie riproduttive devono ovviamente molto ai contributi della sociologia economica sul mercato del lavoro e sulle crisi economiche e dei sistemi di protezione sociale. Nondimeno per ricostruire le condizioni micro delle strategie riproduttive o dei percorsi di impoverimento, ovvero delle capacità o incapacità di accesso ai vari modi di ripartizione (regolati o no dal mercato) delle risorse, occorre aprire in modo radicale il confine fra sfera economica e fattori extra economici. Anche le transazioni di mercato (come tutte le altre) sono costituite infatti da componenti economiche e sociali. Occorre perciò lavorare sulla “interpenetrazione” di economia e società. E’ però stata sottolineata – mi pare da Bagnasco – la prudenza con cui la sociologia economica si è inoltrata nel vasto e poco definito campo della analisi della “società”. Direi che è comprensibile che questa prudenza sia ancora più accentuata quando l’approfondimento dei nessi fra economia e società oltre a richiedere di considerare le varie forme di allocazione dei beni e i contesti istituzionali che consentono all’economia (di mercato) di regolarsi bene in quanto sfera autonoma, comporta anche l’analisi dell’interpenetrazione, potremmo dire la con-fusione, fra economia e società in tutte le transazioni (o assenza di transazioni), comprese quelle nel mercato. Data questa prudenza, l’analisi micro delle dinamiche della povertà, esclusione e strategie riproduttive mi sono sembrate, per un certo periodo, collocarsi ai margini (non all’esterno) della sociologia economica. Così nel trattare questi temi ho trovato in ambito AIS, accanto alla sezione AIS –ELO, una sponda nella sezione oggi chiamata “Vita quotidiana” del cui consiglio ho fatto parte un paio di volte. Tuttavia nel corso del tempo le cose sono cambiate. Da parecchi anni l’apertura radicale dei confini fra economia e società, ha trovato sempre più spazio nell’ambito della c.d. “nuova sociologia economica”. Alla svolta, come è noto, ha contribuito più di tutti Granovetter: dal suo famoso saggio del 1985 sul c.d. problema della embeddedness fino al suo recente volume Society and Economy del 2017. Sono d’accordo con Filippo e Ivan Pais, quando nella loro postfazione alla traduzione italiana del libro (Milano, EGEA 2017) sostengono che la sociologia economica italiana non ha ancora sfruttato a fondo l’occasione offerta dal pensiero di questo sociologo. Nondimeno, a livello internazionale si va cumulando un variegato complesso di contributi teorici e di ricerca sulla interpenetrazione fra economia e società che con Filippo, nel nostro manuale di sociologia economica Mercati, reti sociali, istituzioni (Bologna, il Mulino 2008), abbiamo indicato come “retorica della alternativa”. Nel frame teorico di tale retorica diventa agevole attrezzare nell’ambito della sociologia economica programmi di ricerca sulle condizioni micro delle strategie riproduttive e dei processi di impoverimento. Mi sono così sentito a mio agio, oltreché molto onorato, quando qualche anno fa sono stato eletto coordinatore della sezione ELO. Inoltre, oltre ai miei specifici interessi di ricerca, vedo con molto favore che entro SISEC trovino adeguata collocazione vari studi sull’interpenetrazione fra economia e società: da quelli sulle condizioni sociali della innovazione a quelli sulle modalità di emersione e diffusione delle convenzioni di qualità dei beni e del lavoro, sulla sharing economy, sulle reti che strutturano i mercati finanziari, etc. E ora che sono in pensione senza più impegni diretti nella ricerca empirica e posso applicarmi alla “teoria” come ai tempi in cui cercavo di tradurre la mia tesi in libro (ma per fortuna con minor ansia) direi che la direzione di studio da cui sono più preso riguarda lo sviluppo di alcuni nodi della retorica della alternativa, incrociando diversi approcci come quello di Harrison White, dell’ultimo Granovetter, di Randall Collins e più in generale della sociologia analitica con i suoi strumenti di formalizzazione (matematizzazione dei meccanismi Macro-micro-micro-Macro , network analysis, modelli ad agenti, etc…). Va in questa direzione il saggio Rituals as Mechanism scritto con Filippo per i volumi Theories and Social Mechanism in onore Mohamed Cherkaoui, curati da Gianluca Manzo (Oxford, The Bardwell Press 2015).

Nel nostro manuale abbiamo sostenuto che, nella scelta degli strumenti per modellizzare le sue teorie, la sociologia economica deve misurarsi con i clean model degli economisti. C’è una differenza a riguardo tra il tuo approccio e quello di altri sociologi italiani? Che rapporto con la modellistica?

Nella mia vita fra (sottolineo fra) i vari tipi di fascino che ho subito e continuo a subire c’è quello per i ragionamenti formalizzati. Le mie esperienze più impegnative di ricerca sono di tipo “quantitativo”, per es: le analisi condotte con Nicoletta Bosco sugli interventi della assistenza economica torinese attraverso la messa a punto di programmi di pattern analysis elaborati ad hoc, e un pesante lavoro di pulizia e riorganizzazione dell’archivio pubblico degli interventi; oppure il lavoro centrato sull’uso di tecniche di eventi history analysis nella equipe internazionale che ha prodotto il già citato volume Social Assistance Dynamics in Europe; o ancora le appassionanti giornate di approfondite discussioni sulle strategie di analisi dei dati con Giuseppe Giampaglia e altri ricercatori nel gruppo della ricerca MURST “Vulnerabilità, diseguaglianze inique e dinamiche famigliari” diretta da Saraceno, nonché i lavori sperimentali con Dalit Contini, collega statistica e amica, tanto abile quanto curiosa. Certamente ho promosso e sempre visto con favore un reclutamento che garantisse l’adeguata – non dominante – presenza in dipartimento di competenze in statistica, nella analisi dinamica degli eventi, in teoria dei giochi, nella network analysis, nella simulazione ad agenti, negli esperimenti. Mi sono preoccupato e ho impegnato le risorse che avevo a disposizione affinché nel dipartimento si andasse oltre il programma SPSS, aggiornando via via i package di analisi statistica e si acquisissero i grandi file di dati come quelli ECHP, EU- SILC, ILFI, incoraggiando studenti, dottorandi e ricercatori più o meno giovani a usarli. Nondimeno sono contrario a qualsiasi pretesa di egemonia della ricerca quantitativa. Anzi forse la cosa che meno condivido di certi colleghi (per altri versi di tutto rispetto) è la legittimazione della contrapposizione fra quantitativi e qualitativi (fino a farne una leva della politica accademica): i primi che accusano i secondi di assenza di rigore, i secondi che accusano i primi di “imperialismo”. Di nuovo richiamando il manuale scritto con Filippo, il problema non è qualità versus quantità ma piuttosto della dicotomia di Paul Hirsch & C. fra dirty e clean models. La ricerca sulle varie forme di interpenetrazione di economia e società di cui prima parlavamo non può infatti schierarsi su nessuno dei poli di questa dicotomia. Da un lato infatti un certo grado di modellizzazione è necessario per gestire la complessità delle dinamiche in esame. D’altro canto i modelli devono essere molto più realistici dei clean model della economia mainstream per tenere sufficientemente conto della complessità degli attori e delle loro interazioni, compresi gli aspetti attinenti il senso dell’agire. Se si guardano i problemi di ricerca da questo punto di vista risulta evidente quanto la polemica quantitativo/qualitativo sia “povera”. Per guadagnare di realismo nei modelli occorre infatti avanzare sia sul versante della ricerca statistica standard sia su quello delle storie di vita, interviste in profondità, focus group, osservazione partecipante etc. Personalmente fiducioso in queste sinergie quando ho svolto funzioni di coordinamento scientifico ho spesso cercato di costituire delle équipe miste per aggredire i problemi sia con tecniche statistiche che di analisi qualitativa. C’è poi stato un altro motivo di discussione con alcuni colleghi. Molti sociologi si sentono autorizzati dalla critica all’homo oeconomicus, che ovviamente condivido, a “rottamare” l’apparato formale della rational choice theory e quindi consigliano i giovani di “saltare” le pagine della sociologia che ne fanno utilizzo, come quelle della appendice – per altro mai tradotte in italiano- al volume di James Coleman, Foundations of Social Theory del 1990. Malgrado il risparmio di tempo che questa proposta comporta io non la condivido. Continuo infatti a credere che il complesso dei clean model generati dalla rational choice theory, (compresi quelli della teoria di giochi) forniscano comunque un “linguaggio” anche per la costruzione dei modelli nell’ambito dell’approccio analitico-realistico richiesto dalla sociologia economica.  Un linguaggio che genera, come dicevamo nel nostro volume, un ambiente “esigente” che aiuta a formulare e tenere sotto controllo le ipotesi sulle forme di interpenetrazione fra economia e società, mentre vieta che la complessità di queste ipotesi venga risolta con le “astuzie” narrative rese possibili da linguaggi meno formalizzati (anche se il potere protettivo dei linguaggi formalizzati dalle bufale è pur sempre limitato come ben sanno i ricercatori delle c.d. scienze dure). Per questo nella didattica ho continuato a lungo ad usare il mio libretto Attrezzi per la sociologia economica: prezzi, ordini e incentivi (Torino, Trauben 2003) scritto per introdurre gli studenti a questo linguaggio, seppure con alcuni aggiustamenti nel corso delle lezioni per renderlo compatibile con i passi in avanti che negli anni successivi abbiamo fatto sul terreno della retorica della alternativa.

Un linguaggio che genera, come dicevamo nel nostro volume, un ambiente “esigente” che aiuta a formulare e tenere sotto controllo le ipotesi sulle forme di interpenetrazione fra economia e società, mentre vieta che la complessità di queste ipotesi venga risolta con le “astuzie” narrative rese possibili da linguaggi meno formalizzati (anche se il potere protettivo dei linguaggi formalizzati dalle bufale è pur sempre limitato come ben sanno i ricercatori delle c.d. scienze dure). Per questo nella didattica ho continuato a lungo ad usare il mio libretto Attrezzi per la sociologia economica: prezzi, ordini e incentivi (Torino, Trauben 2003) scritto per introdurre gli studenti a questo linguaggio, seppure con alcuni aggiustamenti nel corso delle lezioni per renderlo compatibile con i passi in avanti che negli anni successivi abbiamo fatto sul terreno della retorica della alternativa.

Ci hai parlato dell’università che hai vissuto tu. Se dovessi dirci dell’università oggi: cosa consiglieresti oggi a un giovane sociologo economico?

L’università italiana sta cambiando come non mai (sono scomparse le facoltà!) per cui la mia congenita prudenza a non dare consigli, se non quello di “riflettere”, si è accentuata. Solo più con le mie nipoti Alice e Emma mi permetto di fare il “sapiente”, almeno finché si divertiranno ad ascoltare le storie del nonno sociologo [3].

Comunque qualcosa cercherò di dire. Discutendo sui criteri di reclutamento o avanzamento di carriera, nel contesto di specifiche commissioni o più in generale, sono sempre stato favorevole alla “misurazione” della produzione scientifica secondo criteri di merito condivisi. E ho convenuto che fra questi criteri ci fosse anche la quantità delle pubblicazioni purché filtrate da procedure di referaggio tali da offrire garanzie. Anche se non si appartiene alla categoria dei “sociologi pubblici”, è difficile essere considerati bravi senza essere sollecitati a scrivere per divulgare ciò che si pensa ed è difficile diventare bravi senza scrivere parecchio (non troppo). Nondimeno il mondo dove l’imperativo diventa “publish or perish” mi inquieta. Cerco di dire perché: penso che ci sia un confine antico (almeno quanto il denaro), che separa il gioco in cui si è primi (si ha più denaro) perché si è più bravi e il gioco in cui si è più bravi perché si è primi (si ha più denaro). Nel primo gioco un punteggio ordina dei valori che si costituiscono indipendentemente. Nel secondo caso il punteggio costituisce i valori: quindi ciò che vale è fare punti. Non è paradossale sostenere che le strategie premianti nel primo gioco possono non coincidere del tutto con quelle premianti nel secondo. Si potrebbe scrivere un libro di aneddoti a riguardo. Ora, nel mondo del publish or perish mi sembra che i confini fra i suddetti giochi si indeboliscano e che le strategie del secondo invadano il primo, alterando la postura dei giocatori. E’ infatti nel secondo gioco che se si resta indietro nel ranking della quantità delle pubblicazioni si è comunque spacciati (perish). Nel primo gioco resta il dubbio dei “falsi positivi” e “falsi negativi”: molti fattori possono interferire nella trasformazione del valore dei prodotti in quantità di pubblicazioni. Inoltre la quantità. se giustamente è importante, non è tutto: in ultima analisi i giudici che contano sono la storia e i topi e sono più che altro questi ultimi ad essere interessati alla quantità di carta prodotta. Perciò mi pare importante che i giovani non si accaniscano troppo nella concorrenza sul numero delle pubblicazioni e cerchino invece di restare ancorati al terreno del primo gioco guardando alle frontiere internazionali della teorie, metodologie e tecniche della propria disciplina. Questa sarebbe solo una predica se non aggiungessi che la questione non può essere giocata tutta sul terreno della forza di carattere e disponibilità personale al rischio. Occorrono delle appropriate condizioni di sistema e perciò ritengo importante che nel mondo universitario, a tutti i livelli della gerarchia, si rivendichi collettivamente la difesa, promozione e rafforzamento di tali condizioni presso le associazioni, il CUN, l’ANVUR, etc. E’ vero che in molti casi l’impegno in questa direzione è stato ripagato solo dalla frustrazione ma la posta è il senso stesso del lavoro accademico. Sappiamo che la contaminazione fra giochi genera tecnicamente delle mostruosità (come introdurre l’alea negli scacchi o la sincerità nel poker) e i mostri (come le sirene, i centauri, i gatti che parlano o con gli stivali) sono inquietanti ma possono essere anche affascinanti: c’è spesso aria di novità attorno ai mostri. Ma la contaminazione fra i due giochi di cui stiamo parlando se inquieta non mi pare stimoli novità almeno per l’innovazione scientifica. Di più, la contaminazione mi pare corrodere nei dipartimenti universitari alcune importanti condizioni per “trovare delle buone idee nelle scienze sociali” per usare il sottotitolo della traduzione italiana del bel libro di Andrew Abbott, Methods of Discovery.  Per esempio: tempo per conversazioni non mirate con colleghi di altre discipline o per assistere a loro conferenze; tempo per far interagire in profondità punti di vista diversi nella valutazione delle ipotesi e strategie di analisi o per mettere a disposizione della collettività scientifica nuove basi dati; tempo per organizzare i risultati delle analisi empiriche limando “descrizioni dense” che non è un paradosso considerare molto importanti anche per introdurre realismo nei modelli; tempo per non vivere di rendita e per studiare le nuove tecniche e teorie nei loro aspetti più ardui; tempo per rileggere i classici e, ancora, possibilità di affrontare i rischi connessi al non seguire tematiche di ricerca mainstream; disponibilità ad aprirsi al mondo esterno alla accademia. Alcune di queste condizioni oggi finiscono per essere percepite come un “lusso”, uno sperpero improduttivo di pubblico denaro, occasione per indulgere nel “dandismo”. Credo che i sociologi economici possano dare vari contributi per criticare questi cliché e ho visto con favore la fondazione della SISEC quale ambiente favorevole anche per elaborare questi contributi. In fin dei conti l’analisi delle condizioni sociali e informali della innovazione nelle organizzazioni è un nostro specifico campo di analisi.

Per esempio: tempo per conversazioni non mirate con colleghi di altre discipline o per assistere a loro conferenze; tempo per far interagire in profondità punti di vista diversi nella valutazione delle ipotesi e strategie di analisi o per mettere a disposizione della collettività scientifica nuove basi dati; tempo per organizzare i risultati delle analisi empiriche limando “descrizioni dense” che non è un paradosso considerare molto importanti anche per introdurre realismo nei modelli; tempo per non vivere di rendita e per studiare le nuove tecniche e teorie nei loro aspetti più ardui; tempo per rileggere i classici e, ancora, possibilità di affrontare i rischi connessi al non seguire tematiche di ricerca mainstream; disponibilità ad aprirsi al mondo esterno alla accademia. Alcune di queste condizioni oggi finiscono per essere percepite come un “lusso”, uno sperpero improduttivo di pubblico denaro, occasione per indulgere nel “dandismo”. Credo che i sociologi economici possano dare vari contributi per criticare questi cliché e ho visto con favore la fondazione della SISEC quale ambiente favorevole anche per elaborare questi contributi. In fin dei conti l’analisi delle condizioni sociali e informali della innovazione nelle organizzazioni è un nostro specifico campo di analisi.